Les Cafés-Philo : un espace de réflexion et d’échange à Maurepas

Depuis novembre dernier, le quartier de Maurepas à Rennes propose des Cafés-Philo, des ateliers ouverts à tous les habitant·es. Ici, chacun peut explorer des idées, partager ses réflexions et écouter celles des autres dans une ambiance conviviale.

C’est ouvert à vous !

Ces ateliers sont gratuits et destinés à toutes et à tous, habitant·es de Maurepas. Ils se tiennent une fois par mois, en alternance entre le Centre Social de Maurepas et le CSC Les Longs Prés.

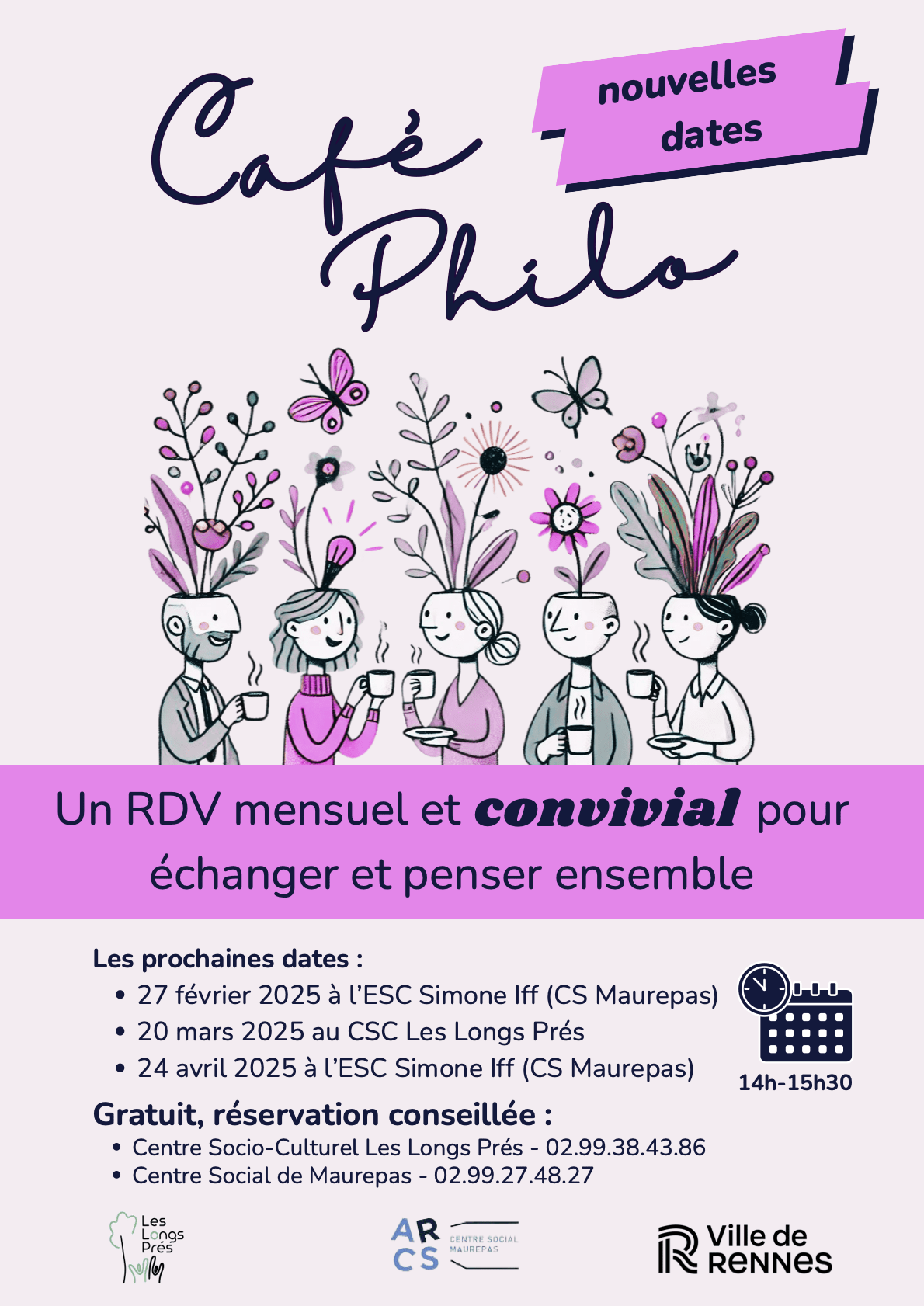

Prochaines dates :

- 20 mars 2025 au CSC Les Longs Prés, de 14h à 15h30

- 24 avril 2025 à l’ESC Simone Iff, de 14h à 15h30

- 22 mai 2025 au CSC Les Longs Prés, de 14h à 15h30

- 26 juin 2025 à l’ESC Simone Iff, de 14h à 15h30

Pour en savoir plus ou vous inscrire : contactez le Centre Socio-Culturel Les Longs Prés – 02.99.38.43.86 ou le Centre Social de Maurepas – 02.99.27.48.27

Résumé des 4 premières séances

Séance 1 – 14 novembre 2024

Lors de cette première séance, la proposition était de partir des événements récents ayant marqué le quartier pour interroger la notion d’insécurité. Chaque participant·e a choisi une carte illustrée pour représenter son ressenti, amorçant ainsi une réflexion collective. Ce choix a permis d’exprimer des émotions diverses, allant de la peur à la colère, en passant par la tristesse ou l’espoir. En petits groupes, iels ont transformé leurs ressentis en questions philosophiques, révélant ainsi des préoccupations variées : Pourquoi avons-nous peur ?, La peur est-elle toujours justifiée ?, ou encore Comment se sentir en sécurité dans un environnement incertain ? Une problématique a été retenue pour guider la discussion : L’insécurité est-elle une entrave à ma liberté ?

Les échanges ont fait émerger des arguments contrastés. Certain·es ont souligné comment l’insécurité peut limiter la spontanéité, renforcer la vigilance et alimenter la peur, tandis que d’autres ont défendu l’idée que la peur n’est pas une fatalité, mais un état subjectif qui peut être dépassé. Des récits de situations vécues ont permis de nuancer cette opposition, mettant en avant l’importance de la solidarité, de l’entraide ou de la connaissance des autres comme facteurs de dépassement. Cette première séance a permis d’ouvrir des pistes de réflexion sur la liberté intérieure face à des situations d’insécurité.

Séance 2 – 12 décembre 2024

La deuxième séance a prolongé la réflexion en abordant la question : L’être humain est-il violent par nature ? Les participant·es ont d’abord travaillé sur la conceptualisation de la violence en recherchant des synonymes (agression, brutalité, contrainte) et des antonymes (paix, douceur, dialogue), puis en proposant des définitions personnelles. Cette étape a permis de prendre conscience de la diversité des formes de violence, qu’elles soient physiques, verbales, psychologiques ou structurelles. À travers un jeu de classement de situations, iels ont été amené·es à interroger les différents degrés de violence, et à se demander si certaines formes sont plus acceptables que d’autres.

Des extraits de textes philosophiques (Hobbes, Rousseau, Freud, Morel) ont servi de supports pour explorer plusieurs visions de la violence : comme tendance naturelle, comme réaction sociale ou comme produit des inégalités. Ces lectures ont nourri les échanges, faisant émerger l’idée que la violence, loin d’être uniquement instinctive, peut aussi être une construction culturelle. Les participant·es ont débattu de la responsabilité individuelle face à la violence, ainsi que des facteurs sociaux et économiques qui la conditionnent. La séance s’est conclue sur des interrogations ouvertes quant à la possibilité d’apprendre la non-violence et aux conditions nécessaires pour transformer la violence.

Séance 3 – 16 janvier 2025

Cette séance a approfondi la réflexion précédente en associant une approche corporelle à la pensée. Après une mise en mouvement basée sur des exercices de respiration et des déplacements libres dans l’espace, les participant·es ont été invité·es à jouer avec les mots, à travers des associations libres. Ce processus a permis de préparer l’esprit à aborder la question : La violence est-elle un cri ou une réponse ? à travers un débat mouvant.

Le débat a mis en évidence que la violence peut apparaître comme un ultime recours lorsque la parole est empêchée, exprimant alors une souffrance ou une injustice non entendue. Toutefois, elle reste une réponse conditionnée par des contextes sociaux, relationnels ou éducatifs. Certain·es participant·es ont souligné l’importance d’apprendre à exprimer ses émotions autrement, tandis que d’autres ont questionné la responsabilité collective dans la création d’environnements propices à l’escalade de la violence. Les discussions ont permis de poser les bases d’une réflexion sur la reconnaissance mutuelle et la nécessité de créer des espaces de parole pour prévenir la violence.

Séance 4 – 27 février 2025

La quatrième séance a proposé une modélisation des liens entre peur, violence et domination. À travers un schéma collectif, les participant·es ont exploré comment la peur, la frustration ou la négation de soi peuvent alimenter des dynamiques de violence, tout en mettant en lumière le rôle des rapports de domination dans ces processus. L’éducation est apparue comme un levier double, capable à la fois de renforcer la violence ou d’en favoriser la transformation.

Les discussions ont conduit à envisager des pistes individuelles et collectives pour limiter la violence : la parole comme reconnaissance, la réduction des inégalités ou la valorisation du commun. L’idée que la non-violence n’est pas une posture passive, mais une résistance active fondée sur la justice et la dignité, a été largement débattue. La séance s’est conclue sur la question de la place de la résistance non-violente face à la domination, ouvrant la voie à une réflexion sur les formes de lutte possibles pour transformer les rapports de pouvoir.

Perspectives pour les Prochaines Séances

Les prochaines rencontres pourraient approfondir plusieurs questions : l’évolution de la violence dans l’Histoire, la place de la relation dans l’apparition de la violence, ou encore la capacité de la parole à prévenir ou réparer les violences. Une piste importante serait d’interroger les conditions qui favorisent la résilience collective et la construction de communautés non-violentes. La dimension collective du café-philo invite à penser la violence non seulement comme une question individuelle, mais aussi comme un enjeu de transformation sociale.

Retours et Pistes d’Amélioration

Les participant·es expriment une volonté de poursuivre les échanges, soulignant combien ces discussions nourrissent la réflexion au-delà des séances. Certain·es ont exprimé le désir de disposer de textes ou de documents de référence pour approfondir les notions abordées. Des pistes d’amélioration émergent, telles que la recherche de davantage de contradictions, l’organisation de débats plus contradictoires ou la création de traces écrites pour prolonger la pensée entre les ateliers.